魏县申家饸饹:非遗技艺里的百年传承与文化温度

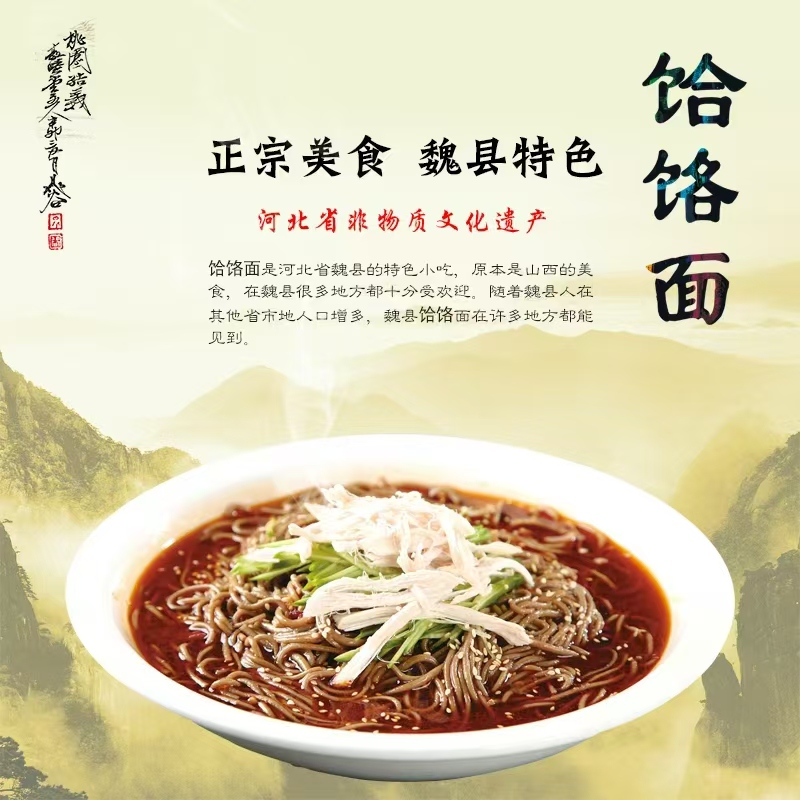

在河北魏县,提及特色美食,“梨乡三宝”之一的申家饸饹始终占据重要地位。作为河北省非物质文化遗产代表性项目,这门传承数百年的手工技艺,不仅承载着当地人的饮食记忆,更在一代代传人的坚守与创新中,焕发着持久的生命力。从清晨市井的烟火气到非遗展馆的文化陈列,申家饸饹用一碗面的滋味,讲述着魏县的历史与温情。

历史渊源:从生存智慧到美食遗产

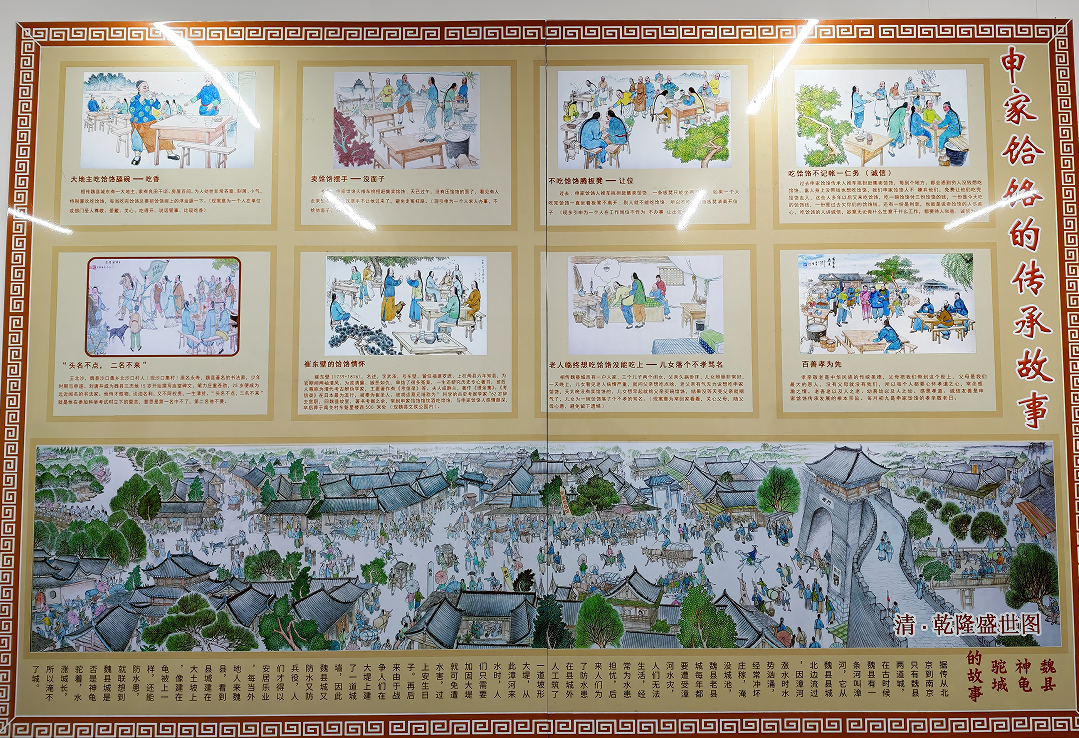

申家饸饹的起源,与魏县当地的自然环境和历史背景紧密相连。据申家族谱及传承记载,在历史上的灾荒时期,粮食匮乏,申家先祖在劳作中发现榆树皮质地细腻可食,遂将其磨成细面,与荞麦面、小米面等按特定比例混合制作饸饹,既解决了温饱问题,也形成了独特的口感。这一基于生存智慧的创新,成为申家饸饹区别于其他饸饹的标志性特征,历经十几代人传承,延续至今。

随着时代变迁,申家饸饹逐渐从家族日常饮食走向大众视野。在魏县及周边地区,申家饸饹凭借筋道爽滑的口感和独特的风味,成为节庆宴席、日常餐桌的常客。2012年,申家饸饹制作技艺成功入选河北省非物质文化遗产代表性项目名录,标志着这门传统技艺得到了官方与社会的认可,成为魏县一张闪亮的文化名片。

制作工艺:匠心坚守的手工密码

申家饸饹的独特风味,源于其严谨细致的制作工艺,每一个环节都凝聚着传人的匠心。原料选取上,坚持使用本地优质荞麦面、小米面,搭配经过晾晒、研磨的榆皮面,三者按祖传比例调配,确保面条的筋道与柔滑。“榆皮面不仅是历史的印记,更能提升面条的口感和营养价值。”第十五代传人申文堂介绍道,榆皮面的加入让饸饹面形成了“筋、韧、柔、滑、脆”的五层质感,这是机器生产难以复制的味道。

制作工具方面,梨木饸饹床是申家饸饹的“灵魂器物”。饸饹床的床身、床壶均选用生长周期长、质地坚硬的本地梨木,经手工凿刻、打磨而成。传统梨木饸饹床制作耗时费力,仅床壶与壶柱的“滑动配合”就需反复打磨调试,确保压面时面不粘连、不卡顿。即使在如今电动工具普及的时代,申家仍保留着核心的手工工序:凌晨启动石磨研磨原料,保证面粉的细腻度;手工揉面醒面,掌控面团的软硬程度;使用传统梨木饸饹床压制面条,让每一根饸饹都带着手工的温度。

卤料的制作同样讲究。精选五花肉切成均匀肉丁,搭配申家秘制黄豆酱,用柴火灶小火慢炒四十分钟以上,期间需不停搅动,让酱汁充分包裹肉丁,形成色泽红亮、酱香浓郁的卤料。煮好的饸饹面浇上热卤,拌匀后香气四溢,入口先是酱香醇厚,接着是面条的筋道爽滑,最后榆皮的清香在口中散开,层次丰富,回味无穷。

家风传承:孝亲敬老的文化底色

在申家饸饹的传承中,“孝亲敬老、诚信经营”的祖训始终是核心。第十五代传人申文堂将这一家风融入日常经营与社会公益中,用实际行动传递温暖。每月初九,申文堂都会带领团队前往魏县光荣院,为那里的老人们免费制作、分发饸饹面。这样的孝亲敬老活动,已持续十二年,从未间断。“老人们吃得开心,就是对我们最大的肯定。”申文堂说,这不仅是对祖训的践行,更是希望通过一碗热面,让老人们感受到社会的关怀。

![]()

在申家饸饹馆内,“敬老窗口”的标识格外醒目,七十岁以上老人凭身份证可享半价优惠;店内墙面展示着与饸饹文化相关的老照片、老物件,讲述着申家与饸饹的故事。许多在外工作的魏县人,回到家乡后总会专程到店品尝,“这是小时候的味道,也是家的味道。”一位顾客说道。申家饸饹早已超越了美食本身,成为连接亲情、乡情的纽带。

当代发展:非遗技艺的创新之路

面对新时代的发展机遇,申文堂积极探索申家饸饹的传承与创新之路。为了让更多人品尝到正宗的申家饸饹,他推出了真空包装的饸饹面和卤料包,通过拼多多、淘宝等电商平台销售,借助抖音直播等新媒体渠道进行推广。“最远的订单寄到了新疆、海南,不少游子通过网购重温家乡味。”申文堂介绍,线上销售不仅拓宽了市场,也让申家饸饹的知名度进一步提升。

在技艺传承方面,申文堂开办免费培训班,面向社会传授饸饹制作技艺,内容涵盖原料配比、揉面压面、卤料制作等全流程,已培训学员两百余人,其中三十多人成功创业开起了自己的饸饹店。同时,他与当地职业学校合作,将申家饸饹制作技艺纳入烹饪专业课程,让非遗文化走进校园,培养年轻一代的传承意识。

如今,申家饸饹不仅是一门非遗技艺,更是一个融合了文化、情感与创新的品牌。从历史深处走来,向未来走去,申家饸饹在坚守匠心的同时,不断适应时代发展,让这碗承载着百年记忆的饸饹面,在新时代续写着属于它的传奇。正如申文堂所说:“传承非遗,既要守住老手艺,也要传递其中的文化精神,让更多人了解、喜爱申家饸饹,这是我们传人的责任。”