刻刀雕琢致富路,蔚县剪纸绘就乡村振兴新画卷

在燕赵大地的西北角,有一座被誉为"中国剪纸艺术之乡"的小城——河北蔚县。这里不仅承载着千年燕云十六州的历史余韵,更以一张张薄如蝉翼的宣纸、一把把灵巧的刻刀,将国家级非物质文化遗产"蔚县剪纸"化作乡村振兴的"金钥匙",让"指尖技艺"升华为"指尖经济",谱写着文化传承与民生改善的双重华章。

在燕赵大地的西北角,有一座被誉为"中国剪纸艺术之乡"的小城——河北蔚县。这里不仅承载着千年燕云十六州的历史余韵,更以一张张薄如蝉翼的宣纸、一把把灵巧的刻刀,将国家级非物质文化遗产"蔚县剪纸"化作乡村振兴的"金钥匙",让"指尖技艺"升华为"指尖经济",谱写着文化传承与民生改善的双重华章。

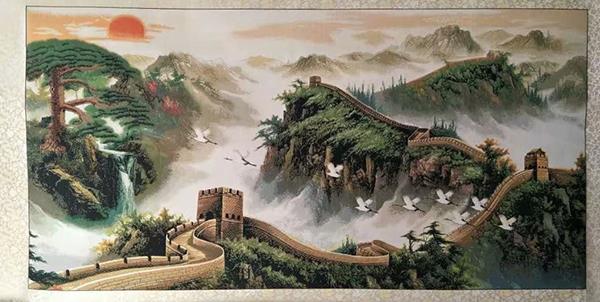

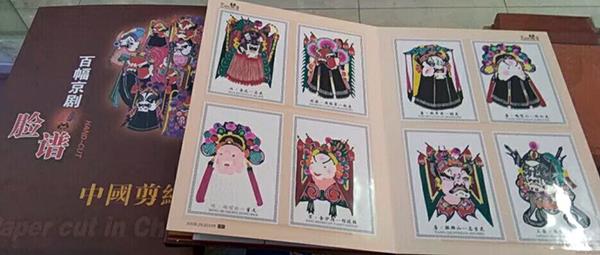

蔚县剪纸始于明代,以"阴刻为主、阳刻为辅"的点彩技艺独步天下。不同于普通剪纸的剪刀裁剪,蔚县剪纸以刻刀雕琢,刀尖游走间可刻出细如发丝的毛发、层叠如生的花瓣,再以红、黄、青、白、黑五色点染,浓烈绚烂中暗合五行哲学,被誉为"中华一绝"。从戏曲人物到吉祥图腾,从民俗故事到冬奥冰雪,每一幅作品都凝结着匠人对生活的热爱与对美的极致追求。

最初以单色剪纸为主,用于绣鞋花样、婚丧吉祥物和年节窗户装饰,被称为"窗花"。彼时的剪纸古朴粗拙,尚未形成鲜明特色。清代道光至光绪年间,蔚县剪纸迎来关键转折:银匠刘老布受苏杭绸缎商标启发,首创以刻刀雕琢、点染色彩的技艺,开创了"阴刻为主、阳刻为辅"的点彩剪纸先河。

至清末,剪纸工具由"剪"变"刻",吕、翟两大家族分工协作——吕家专攻戏曲人物,翟家精研花卉图案,奠定了蔚县剪纸"戏曲人物生动、花卉构图饱满"的基调。20世纪初,剪纸大师王老赏对传统纹样进行革新,融合戏曲动态与民间审美,创造出细腻传神的《齐白石像》《锦绣图》等经典作品,确立了蔚县剪纸"构图饱满、色彩浓艳"的独特流派。2006年,蔚县剪纸以"中国剪纸之首"入选国家级非物质文化遗产;2009年,更跻身联合国教科文组织人类非遗名录,成为中华文化走向世界的亮丽名片。

蔚县将非遗传承与脱贫攻坚深度融合,构建"企业+基地+农户"的产业链条,让剪纸成为富民强县的支柱产业。全县形成28个剪纸专业村,建立11个剪纸工坊,直接带动364名脱贫群众稳定就业,居家完成染色、装裱等工序的农户月均增收2000-3000元。职教中心开设剪纸专业,累计培养千余名人才,其中50%为贫困家庭学员;针对残疾人设立"阳光家园"培训基地,通过订单式教学实现"一人学艺,全家脱贫"。通过研发不褪色颜料技术,攻克传统剪纸遇水褪色难题;创新丝绸剪纸、多层套色写实工艺,使作品《齐白石像》成为国际高端定制礼品。

北京冬奥会上,剪纸图案跃上儿童方阵服饰,"年年有余""麟吐玉书"等元素惊艳世界;泰国曼谷非遗展上,一抹"中国红"让蔚县剪纸成为中外文化交流的桥梁。与秧歌剧《剪纸谣》结合,让非遗"动起来";与节水宣传结合,创作"双手捧水滴""童抱荷叶"等主题作品,赋予传统技艺时代使命。

蔚县正以"非遗工坊+电商"延伸产业链,线上销售额占比达30%,并计划打造全国性剪纸培训网络,将技艺推广至保定、扬州等地。正如冯骥才所赞:"百年剪纸描绘神州风采,万户窗花弘扬中华品牌",蔚县剪纸正以文化自信之姿,助力乡村全面振兴,让千年非遗在新时代生生不息。

一张红纸,一把刻刀,刻出的是文化根脉,染出的是幸福生活。蔚县剪纸,不仅让世界看见中国传统美学,更让百姓收获实实在在的获得感。来这里,感受非遗的温度,见证"小剪纸"如何剪出大天地!