泥土的温度:一抔陶土里的振兴诗篇

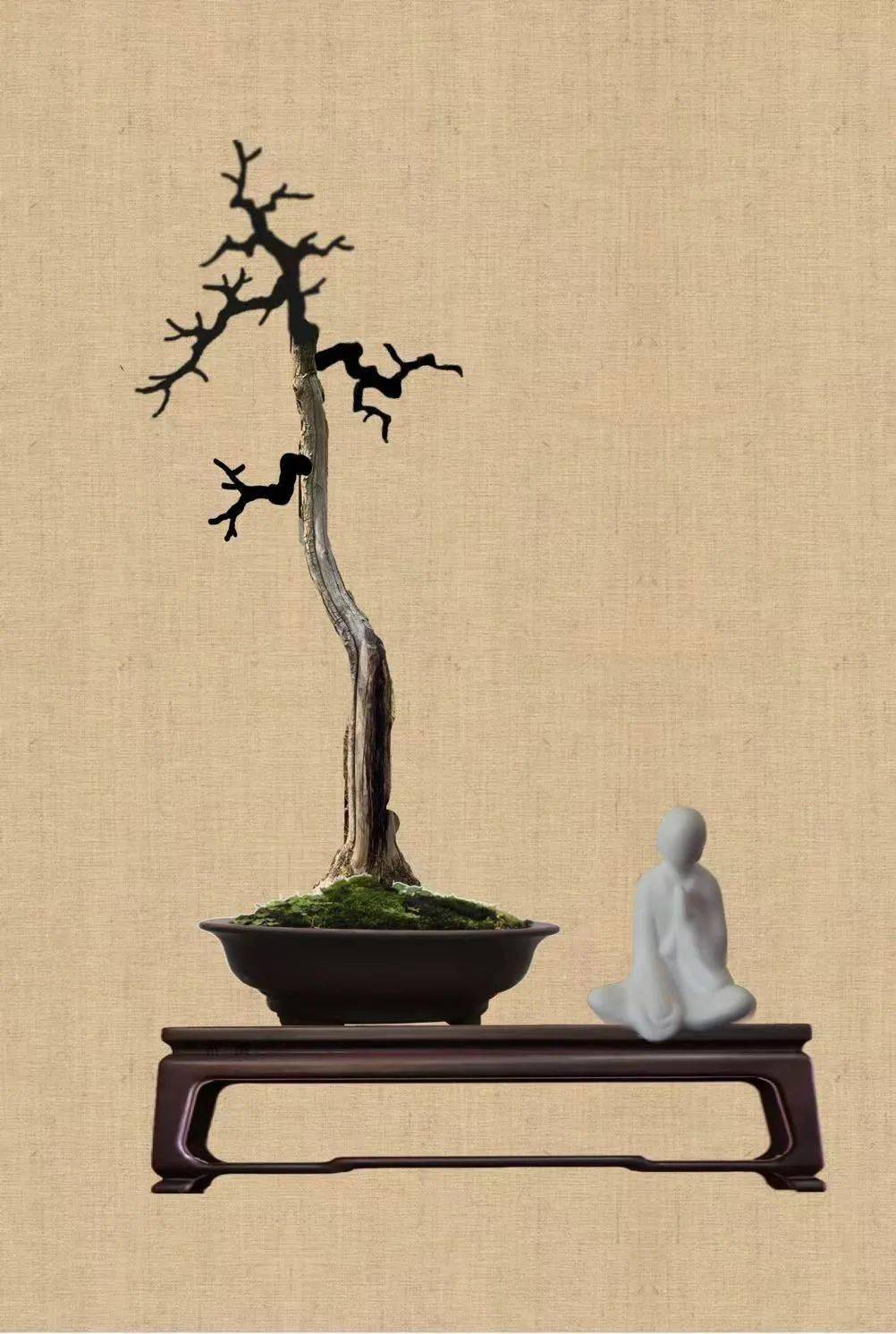

五岁的孩童总爱趴在窗台,看张跃士将一团混沌的黄泥揉成月光。他的指纹里藏着北方陶艺的密码:石英与硼砂在釉料中结晶,如同星辰嵌入大地的经脉。那些米粒大小的瓷片,经他指尖翻飞,竟化作亭台飞檐上的檐角兽,或是渔夫斗笠边颤巍巍的芦苇。最精妙处,是方寸盆景里藏着的江湖——农人弯腰插秧的弧度,仙鹤振翅时抖落的露珠,皆被凝固成永恒的诗行。

2003年的寒冬,当张跃士推开尘封的窑门,扑面而来的不仅是陈年陶土的气息,还有账本上触目惊心的赤字。他蹲在父亲曾经拉坯的转盘前,指尖抚过开裂的陶坯,忽然想起幼年时父亲说的那句话:“泥巴活了,人才能活。”那夜,他往釉料里添了三钱硼砂,将窑温升至命运的临界点。当第一缕晨光穿透窑顶的缝隙,釉面流转的虹彩惊醒了沉睡的村庄——开裂的陶土在烈焰中重生,化作永不褪色的青瓷。

作坊的木架上,悬挂着留守妇女们用碎瓷片拼成的风铃。46岁的王秀兰总爱在瓷片上刻一朵木槿,她说这是“给孙女的嫁妆存折”。72岁的张建富老人戴着老花镜分拣坯土,褶皱里藏着的银镯子,是孙女考上县重点中学的贺礼。3000双手掌的温度在陶轮上流转,后平台村的天空下,泥土不再是沉默的养分,而是长出了希望的藤蔓——祠堂的砖墙上,孩子们用瓷泥捏出的小马驹,正踏着春风奔向远方。

2020年的春夜,张跃士在窑前守了整整三宿。月光透过窗棂,照着他手中未完成的《隔空拥抱》:两个隔着玻璃的泥塑人像,指尖相触处绽开一朵白玉兰。当这些带着窑温的作品被媒体报道时,无数人看见泥土里涌动的力量——原来艺术不是橱窗里的标本,而是可以捂热人心的炉火。

暑假的县图书馆里,孩子们正用瓜子壳大小的瓷泥捏出奇思妙想。有个男孩把孙悟空的金箍棒捏成了输液管,张跃士笑着为他点染釉色:“这叫赛博取经路。”他常说,非遗不是锁在保险柜里的古董,而是流动的江河。当电商平台的包裹载着广宗陶艺奔向北上广时,他仿佛看见父亲当年捏的陶碗,正盛着新时代的月光。

窑火渐熄时,张跃士会取出珍藏的“北派陶艺”印章。印泥里掺着后山红土,盖在作品上的刹那,四百年光阴便在方寸间流转。这抔来自太行山麓的陶土,终将滋养出更辽阔的风景——那里有永不褪色的青瓷,有孩童眼里的星光,更有乡村振兴长卷上,最温润的一笔丹青。