一梭千年,织就时光——定州缂丝如何从历史深处走进现代生活?

在河北定州孟家庄村的缂丝工坊里,省级非遗传承人程苗欣手持竹梭,丝线在经纬间穿梭游走。她正在复刻北宋沈子蕃的《梅花寒鹊图》——这幅曾藏于故宫的珍品,需耗时两年、换梭数万次才能完成。而她的学生中,有95后女孩用微型织机创作国风耳环,也有听障青年在公益课堂里触摸非遗的温度。定州缂丝,正以“通经断纬”的古老智慧,编织着传统与现代的对话。

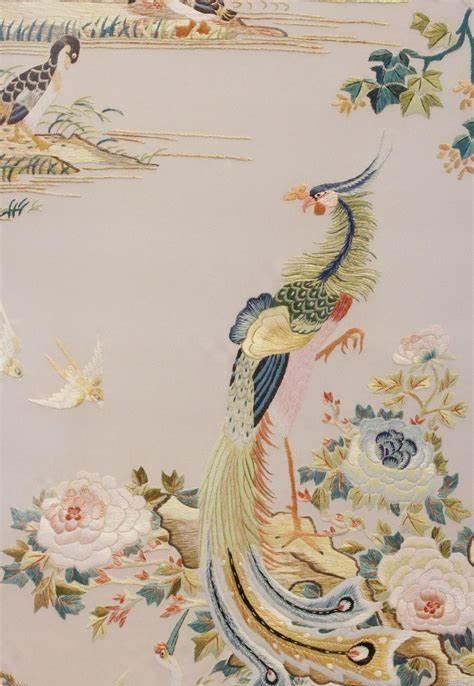

定州缂丝,作为中国非物质文化遗产之一,拥有悠久的历史和独特的艺术魅力。它起源于宋代,盛行于明清,至今已有千年的历史。定州缂丝以其精湛的工艺、细腻的图案和丰富的色彩闻名遐迩,是中国传统丝绸艺术的瑰宝。每一件定州缂丝作品都是匠人精心制作的艺术品,它们结合了绘画、雕刻和刺绣等多种艺术形式,通过缂丝技艺的独特手法,将图案和色彩完美地呈现在丝绸之上。这种技艺不仅需要高超的手艺,还需要匠人对于色彩和图案的深刻理解和把握,才能创造出如此精美的作品。

北宋宣和年间,定州缂丝因“通经断纬”技法冠绝天下,宋徽宗曾赞:“莫作寻常黹绣看”。沈子蕃的缂丝作品被乾隆皇帝收入紫禁城,成为“镇馆之宝”。每一寸缂丝都是“以梭代笔”的立体雕刻,正反如一,水洗不坏,被誉为“千年不坏的艺术织品”。然而,随着南宋缂丝中心南移,定州技艺一度沉寂,仅存残片诉说辉煌。

2010年,程苗欣在自家老宅创办传习基地,复原宋代木制缂丝机,“织造一幅作品,就像养育一个孩子。”她将《定州塔》《牡丹图》等传统纹样融入现代设计,开发出胸针、丝巾等文创,让缂丝从博物馆走进生活。而另一位传承人王鹏巍,则将缂丝带入高校课堂,与清华美院合作开发纳米防辐射缂丝包,甚至为冬奥会设计《崇礼菜单》封面,让这项千年技艺在冰雪盛会中惊艳世界。从高校实验室到国际T台,从公益课堂到米兰设计周,定州缂丝正以“通经断纬”的智慧编织新叙事:非遗不是标本,而是流动的文明。正如程苗欣所言:“每一根丝线都在续写未完成的诗行。”当年轻人用手机直播织机声,当缂丝耳环成为小红书爆款,当德国工匠惊叹“这是工业时代无法复制的浪漫”,这场跨越千年的对话,终将织就属于这个时代的文化图景。

当织机声与直播声在定州老巷交织,当纳米防辐射缂丝包与威尼斯双年展的《蝶恋花》屏风隔空对话,定州缂丝早已超越“一寸缂丝一寸金”的物质价值,成为活着的文明基因。每一根穿梭的丝线,都在编织传统与未来的经纬——它既是千年匠心的凝练,亦是当代生活的注脚。 正如程苗欣凝视复刻的《梅花寒鹊图》时所言:“你看这丝线,一千年前是宋徽宗案头的风雅,今天是我们给孩子的文化密码。”当非遗从博物馆展柜跃入元宇宙展厅,从师徒口传心授转向云端慕课共享,定州缂丝正以“通经断纬”的智慧证明:真正的文明,从不在复古与革新间踟蹰,它永远在创造中重生。