络脉通,百病消——中医络病理论与现代生活的智慧融合

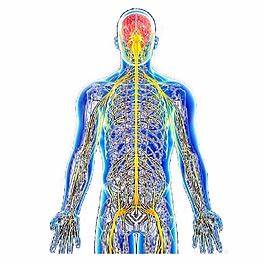

人体经络系统如同大地上的水系网络,十二正经是奔涌的江河,十五络脉则是密布的支流,更有难以计数的孙络像毛细血管般遍布全身。现代微循环研究证实,这些微观结构与中医描述的络脉系统存在惊人的空间重合。当络脉中的气血运行受阻,就像河道出现淤积,局部组织得不到濡养,从轻微的肢体麻木到严重的脏器病变都可能由此而生。

汉代张仲景《伤寒杂病论》首次提出“脉络”概念和脉络病机,专篇论述多种络脉病变,首开辛温通络、虫药通络用药之先河,“络病证治”微露端倪。清代医家叶天士进一步丰富发展该诊疗方法,提出“久病入络”、“久痛入络”说,记载络病表现,发展络病治法药物,从而形成中医络病诊疗方法历史上三个里程碑。遗憾的是由于中医发展史上重经轻络现象和科学技术条件的限制,中医络病诊疗方法并未形成系统的体系。

经络,网络,联络,脉络……一个“络”字,蕴藏着华夏文明对生命奥秘的深邃哲思。吴以岭院士构建络病体系的传奇仿佛目睹千年杏林在时光长河中抽枝展叶——他以古籍为舟,以临床为舵,在极少人涉足的"络脉迷宫"里劈开新航道!从手抄几千张卡片,到孕育通心络;从三维立体网络理论,到国际顶刊认证肯定这一脉举世瞩目的非遗智慧,一端流淌着古老《黄帝内经》的传统基因,另一端跃动着现代循证医学的时尚脉搏!当中医药现代化产业化,跨越山海救人疾苦,络病诊疗体系不仅捡拾起传统医学的片羽吉光、还见证了中医科学的涅槃重生,更是中华文明以其温暖张力和柔韧脉络贯通古今、链接世界的蓬勃生命力!

中医脉络针疗法强调的是整体观念,认为人体是一个复杂的网络系统,各个部分相互联系、相互影响。其次,它注重辨证施治,根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。最后,它结合了现代循证医学的方法,使传统中医更加科学化、规范化。东京湾的跨海大桥下,海水温差发电装置为经络理疗舱提供清洁能源;亚马逊雨林的原住民部落,巫医通过植物神经信号传导仪与纽约的络病专家远程会诊。在看似割裂的文明光谱中,一条无形的络脉正串联起人类对生命本质的共同探索。在看似割裂的现代生活图景中,中医络病理论为我们揭示了一个惊人的奥秘:人体365穴如星斗排列,十二经水对应四海潮汐,每个生命体都是天地能量场的全息投影。

当智能手表监测的不再只是步数,而是气血在脾经的流速;当摩天大楼的玻璃幕墙不仅反射阳光,更成为记录人体生物钟的日晷;当我们理解熬夜伤的不是"元气"而是特定经脉中的线粒体呼吸链,中医络病理论便完成了从古老智慧到未来医学的蜕变。这种蜕变不是传统的消逝,而是如络脉般在时空中延展出新的维度,让每个现代人都在天地能量场的共振中找到生命的原力。

我们可喜地看到,中医络病学日益成为中、西医学界共同关注的科学命题,目前已在40余所医学高等院校开设了《络病学》课程,《络病学》教材列为全国中医药行业高等教育十三五创新教材。随着络病研究的不断深入,致力于中医药现代研究的国内外学者们,借鉴现代医学科研技术和国际循证医学研究方法,深入探讨通络药物作用机制及临床客观疗效,相关国内研究论文已达6000余篇,SCI论文300余篇,而围绕络脉、气络、脉络及从络病论治多系统疾病研究已广泛开展,从上世纪90年代每年平均不足千篇已呈现指数激增为每年近万篇!