晴雨两用伞

晴雨伞是一种具有遮阳和遮雨功能的伞。其起源可以追溯到古代文明时期。在古代,人们使用各种材料制作的遮阳伞,如树叶、草叶、兽皮等。这些遮阳伞通常比较简单粗糙,只有单一的遮阳功能,并且在遇到雨水时很容易受损。

随着时间的推移,人们开始在遮阳伞的基础上改进,使其具备遮雨功能。据史书记载,最早的晴雨伞出现在中国汉朝时期,当时的伞子通常由桑蚕丝和柳条制成,既能遮阳又能遮雨。到了唐朝时期,伞的制作技术得到了进一步改进,形状也变得更为优美。唐朝的伞大多采用檀木、象牙和漆木制成的伞骨,使伞子更加坚固耐用,用于皇家仪式和宫廷庆典。

在宋朝,伞的制作技术得到了更大的提升。宋代的伞使用丝绸制作,表面绘有各种花鸟图案。宋朝时期还出现了一种叫做“油伞”的新型伞,它能防水并且比传统的丝绸伞更加坚固。

到了明朝,伞的形状和材料开始多样化,从纸伞、丝绸伞到竹骨伞、铁骨伞等。明代时期的伞造型简洁大方,结构稳定,更加注重实用性。

在清朝,伞的制作技术更加成熟。清朝时期的伞材料多为丝绸或棉花,骨架采用竹子或木材制成。清朝时期的北京伞子以其细腻的手工艺和漂亮的图案而闻名于世。

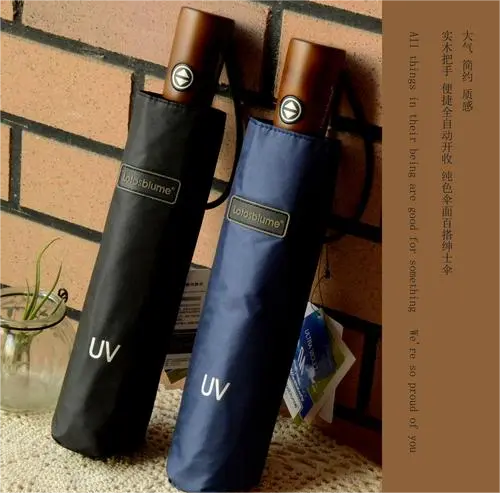

随着现代科技的发展,晴雨伞的种类也越来越多,如可折叠伞、自动伞、遥控伞等。同时,伞的用途也不再仅仅是遮雨遮阳,还被用于庆典、婚礼等场合。总的来说,晴雨伞在中国历史上经历了漫长的发展过程,逐渐从简单的遮阳工具演变成具有多种功能和款式的实用艺术品。

在现代,晴雨伞在外观和材料方面的创新不断进行。为了适应不同的气候和场合,晴雨伞的大小、重量、材质和颜色等方面都有所变化。同时,晴雨伞的功能也逐渐丰富,如在伞柄上添加手电筒、扇子等,使得伞子的实用性和便捷性更加突出。

此外,晴雨伞在文化和艺术方面也有着丰富的内涵。在中国传统文化中,伞子被赋予了吉祥和美好的象征意义。例如,“伞”与“散”谐音,寓意“散财”、“散烦”等,因此在商业场合中常被用作送礼品。而在艺术领域,伞也是一种常见的题材,如诗歌、小说、绘画、曲艺等,体现了中国文化的多样性和独特性。

晴雨伞是中国悠久历史和文化的一个缩影,它的发展演变不仅代表了人类智慧的历程,也是中华文化的重要组成部分。